Ritirarsi psicologicamente dal lavoro, ovvero come sopravvivere con dignità in organizzazioni deumanizzanti

Secondo il VI rapporto Censis-Eudaimon (2023), il 64.9% dei lavoratori italiani dichiara che il lavoro richiede loro di acquisire continuamente nuove competenze ma solo il 35% ritiene che esso offra opportunità di carriera e ben il 42.6% teme di perdere il proprio posto di lavoro nel prossimo futuro.

Il risultato è che più della metà degli intervistati associa al proprio attuale lavoro un significato meramente strumentale: il lavoro serve solo per ottenere uno stipendio secondo il 56.2% dei dirigenti, il 60.7% dei quadri intermedi e il 70% degli esecutivi.

Nel nostro Paese, di fatto, quasi un lavoratore su due dichiara che cambierebbe lavoro se potesse (il 50.4% dei 18-34enni e il 45.8% dei 35-64enni; Censis, 2023).

Nel frattempo, probabilmente, cerca di sopravvivere comportandosi di conseguenza.

Questa situazione non è circoscritta all’Italia. In linea generale, nei Paesi europei, più di un lavoratore su tre si trova a fare i conti con un orario lavorativo che spesso supera le 48 ore settimanali, con scadenze serrate e ritmi di lavoro elevati, a cui si aggiunge l’aspettativa che queste condizioni lavorative, talvolta anche rischiose per la sicurezza e la salute, possano peggiorare ulteriormente in tempi brevi.

Al tempo stesso, più di un lavoratore su tre lamenta di non avere autonomia decisionale, di non godere di opportunità di formazione e/o sviluppo di carriera e di non ricevere riconoscimenti per il proprio lavoro né supporto psicologico dai propri supervisori (Eurofound, 2023).

Secondo un’indagine condotta da McKinsey nel settembre 2022 su più di 16.000 lavoratori europei (di cui più di 1.900 italiani), circa il 20% degli intervistati non abbandona il proprio posto di lavoro nonostante questo saldo sfavorevole e demotivante tra aspetti positivi e aspetti negativi del lavoro.

Negli Stati Uniti, si trova a convivere con una situazione analoga, a seconda delle stime, dal 25% al 60% della forza lavoro (Serenko, in stampa).

È dunque considerevole la percentuale di persone che non lascia il proprio posto di lavoro ma sopporta condizioni lavorative in cui si percepisce che venga richiesto assai più di quanto si riceva.

È in questo contesto che il 25 luglio 2022 Zaid Khan pubblica su TikTok un video di 17 secondi in cui rivendica la scelta di non abbandonare il proprio posto di lavoro ma di abbandonare, invece, la mentalità per cui il lavoro è al centro della propria vita e propugna l’idea che il valore di una persona non è definito dal lavoro.

Questo video segna l’inizio della popolarità del cosiddetto “quiet quitting”.

L’abbandono della mentalità che ha governato per decenni il mondo del lavoro, in realtà, è tutt’altro che silenzioso.

Nel giro di poche settimane, il video ottiene 3.5 milioni di visualizzazioni e quasi mezzo milione di like, un successo indicativo di un malessere ampiamente condiviso e subito riportato anche sugli altri media.

Già all’inizio di agosto, Wikipedia aggiunge alla pagina dedicata al work to rule una sezione sul quiet quitting.

Il termine, per la verità, è stato coniato fin dal 2008 dall’economista Mark Boldger per indicare un cambiamento di atteggiamento nei confronti del lavoro.

Attualmente, con “quiet quitting” si allude a un investimento delle proprie risorse nel lavoro deliberatamente circoscritto a quelle strettamente necessarie per l’adempimento dei propri doveri in un contesto vissuto come stressante, non gratificante e privo di qualsiasi significato che non sia quello della pura ricompensa economica.

Dal punto di vista della sua manifestazione superficiale, il quiet quitting è assimilabile ai comportamenti di ritiro osservati già da anni nel mondo del lavoro.

Si tratta di comportamenti di evitamento che consistono nel prendere le distanze, emotivamente e cognitivamente, dal proprio lavoro limitando le risorse che vi si dedicano: per esempio, rifiutarsi di addossarsi compiti facoltativi, prendersi delle pause quando occorre, lavorare secondo ritmi meno serrati, assentarsi dal lavoro tutte le volte che gli impegni della propria vita privata lo richiedono anche quando questo può andare a scapito degli obiettivi aziendali, il tutto sempre nel rispetto dei propri doveri formali.

In letteratura, i comportamenti di ritiro dal lavoro sono stati spiegati prevalentemente facendo riferimento alla teoria della conservazione delle risorse (Hobfoll, 1989).

Secondo questa teoria, le persone investono risorse (per esempio, tempo ed energie) in una determinata attività per ottenere altre risorse (per esempio, riconoscimento e apprezzamento).

Tuttavia, quando l’investimento delle risorse in una certa attività non è controbilanciato da un corrispondente guadagno di risorse, si sperimenta una perdita, cosa che conduce a non investire ulteriori risorse in quell’attività per non restarne del tutto privi.

Prendere le distanze dal proprio lavoro può essere considerato dunque un modo per far fronte a una situazione che per essere gestita richiede un ammontare di risorse che eccede quelle disponibili (Scott & Barnes, 2011).

Per esempio, in questa chiave, sono stati spiegati i comportamenti di ritiro osservati tra i collaboratori che hanno a che fare con supervisori dispotici.

Le emozioni negative, le umiliazioni e la mancanza di rispetto sofferte insieme con lo stress implicato dalle interazioni con supervisori dispotici drenano a tal punto le risorse fisiche e psicologiche dei collaboratori da spingerli a ritirare il loro impegno dal lavoro nel tentativo estremo di conservare e difendere le poche risorse che rimangono loro.

Se il quiet quitting sia distinguibile o meno a livello concettuale dai comportamenti di ritiro noti in letteratura è oggetto di dibattito.

È innegabile però che il fenomeno ottiene visibilità nel contesto generale di un rapporto tra organizzazioni e lavoratori sovente descritto come teso (si pensi per esempio alle cosiddette “grandi dimissioni”, che, con dimensioni e caratteristiche differenti, toccano numerosi Paesi del mondo; inter alia Serenko, in stampa).

Nella loro riflessione sulle cause del quiet quitting come fenomeno dei contesti organizzativi contemporanei, Mahand e Caldwell (2023) puntano il dito proprio sul logoramento della relazione collaboratori - organizzazione.

Gli autori riassumono così le ragioni dell’“abbandono silenzioso” più frequentemente riportate dai lavoratori: la percezione di essere su un binario morto per quanto riguarda lo sviluppo professionale e di carriera insieme alla convinzione che l’organizzazione non abbia mantenuto (o non voglia mantenere) quanto promesso; l’impossibilità di decidere autonomamente come, dove e quando svolgere il proprio lavoro insieme all’obbligo di subire gli interventi, non necessari e non richiesti, del proprio supervisore; l’esclusione dai processi decisionali e dalla circolazione delle informazioni, fattori che alimentano il senso di disconnessione e di estraneità rispetto all’organizzazione; la noncuranza dell’organizzazione per le difficoltà materiali e psicologiche dei collaboratori e l’insensibilità nei loro confronti, noncuranza e insensibilità manifestate nei termini di pressione a dare il massimo a tutti i costi, a spese anche di importanti impegni familiari, nel contesto di una cultura verticistica, improntata al controllo costante e al dispotismo.

Il denominatore che accomuna tutti questi fattori, e il messaggio che, secondo Mahand e Caldwell, la maggior parte delle organizzazioni oggi invia ai propri dipendenti, è che i collaboratori siano “mezzi piuttosto che fini”, elementi di un ingranaggio da includere nel modo più efficiente possibile nei processi di produzione di beni e servizi.

Un assunto che trova ampio riscontro nel lessico comunemente utilizzato per designare le persone che lavorano in un’organizzazione: “capitale umano”, “risorse umane” (quando non “centri di costo”) che si acquistano sul “mercato” e di cui si usufruisce secondo le logiche, i prezzi e i tempi del mercato, in altri termini strumenti (sfortunatamente umani) per il profitto aziendale.

In questo quadro, non sorprende che la maggior parte dei collaboratori associ al proprio lavoro un significato meramente strumentale.

Nel contesto contemporaneo, dunque, a spingere le persone a ritirarsi psicologicamente dal lavoro, non ci sarebbero “solo” un ammontare di emozioni negative e un livello di stress e stanchezza fisica e psicologica così elevati da risultare ormai ingestibili ma, ben più radicalmente, anche la percezione di essere trattati come strumenti sfruttati allo stremo per gli obiettivi aziendali.

Una percezione assimilabile a quella che Bell e Khoury (2011) definiscono “deumanizzazione organizzativa”: l’esperienza di vedersi negata la propria soggettività umana dall’organizzazione per cui si lavora, di sentirsi considerati alla stregua di oggetti, strumenti degni di considerazione esclusivamente nella misura in cui risultano utili agli scopi organizzativi.

In psicologia sociale, il concetto di deumanizzazione è impiegato da tempo per spiegare i fenomeni del pregiudizio e della discriminazione.

Con deumanizzazione si intende quel processo per cui alcune persone (spesso i membri di minoranze e/o gruppi svantaggiati) sono percepite e trattate come creature meno che umane (Haslam, 2006).

Sono state individuate due forme di deumanizzazione: animalistica e meccanicistica.

Con deumanizzazione animalistica si intende quel processo in base al quale si nega che gli altri possiedano le caratteristiche che distinguono gli esseri umani dagli animali, come il pensiero logico e la maturità intellettuale.

Con deumanizzazione meccanicistica si intende invece quel processo in base al quale si nega che gli altri possiedano le caratteristiche che distinguono gli esseri umani dalle macchine, come il calore interpersonale, le emozioni, la capacità di prendere l’iniziativa e l’apertura mentale.

È questa seconda forma di deumanizzazione la chiave di lettura che è stata applicata ai contesti organizzativi, a partire soprattutto dal paper di Bell e Khoury del 2011 e sulla scia anche delle riflessioni di Marx e di Weber.

Sono numerose le caratteristiche delle organizzazioni contemporanee che producono deumanizzazione: la standardizzazione delle procedure, che rende i compiti ripetitivi e parcellizzati; la burocrazia, che aumenta la distanza tra le persone e rende le interazioni anonime; la competitività spinta allo stremo, che, con la pressione costante della valutazione del proprio operato sulla base di ciechi criteri quantitativi e i ritmi di lavoro sempre più rapidi, non consente una riflessione autonoma, critica e approfondita sulla propria attività; l’automatizzazione delle procedure e l’introduzione della robotica e dell’intelligenza artificiale in molte funzioni, cosa che da un lato assicura efficienza e prontezza di reazione ma dall’altro priva l’attività e le interazioni con gli altri di qualsiasi originalità e sorpresa, con il rischio di determinare un calo della passione per il proprio lavoro, percepito come sempre uguale e prevedibile.

Secondo Christoff (2014), in contesti simili, in cui le persone sono trattate come semplici strumenti per raggiungere un fine, è verosimile che le persone stesse finiscano per reagire come macchine ed entrino in stati di insensibilità emotiva, di ridotta flessibilità cognitiva e chiarezza di pensiero.

Non stupisce che della deumanizzazione organizzativa siano state teorizzate e osservate numerose implicazioni negative sia sul piano d el benessere psicologico individuale che sul piano della relazione collaboratori - organizzazione.

Infatti, chi è oggetto di deumanizzazione prova emozioni negative e giunge ad auto-percepirsi come un oggetto.

Inoltre, la percezione di essere trattati come semplici strumenti per il profitto aziendale mina il soddisfacimento dei bisogni di autonomia, di relazione e di competenza, che sono alla base della motivazione.

Infine, l’immagine di sé come meri strumenti impiegati ai fini del profitto organizzativo è molto avvilente e in acuto contrasto con l’immagine positiva di sé in quanto membro dell’organizzazione che è la condizione necessaria affinché le persone si identifichino con l’organizzazione, se ne sentano parte integrante e cooperino attivamente per il suo successo.

Che il fenomeno del quiet quitting possa associarsi alla percezione della propria organizzazione come deumanizzante è suggerito da recenti ricerche in cui questa percezione è risultata correlata ad alcuni degli antecedenti diretti dei comportamenti di ritiro, a cui il quiet quitting per certi versi è assimilabile, quali stress, emozioni negative, esaurimento emotivo e burnout.

Inoltre, la percezione di deumanizzazione organizzativa è risultata associata ad alcuni esiti che denotano una presa di distanza dall’organizzazione quali assenteismo, intenzione di turnover e diminuito commitment affettivo (inter alia Brison, Stinglhamber, & Caesens, 2022).

In una ricerca tuttora in corso, si è così testata l’ipotesi che la percezione della propria organizzazione come deumanizzante giochi un ruolo chiave nell’indurre i collaboratori ad adottare comportamenti etichettabili come quiet quitting.

A questo scopo, grazie all’aiuto di Lorena Alleri, laureanda in “Gestione del lavoro e comunicazione per le organizzazioni” presso l’Università Cattolica di Milano, nei mesi di febbraio e marzo 2023 è stato fatto circolare un questionario online del tutto anonimo in cui le persone venivano invitate a riflettere su come stavano vivendo il loro lavoro da un anno a questa parte.

Tra le altre cose, nel questionario, le persone indicavano il grado in cui manifestavano comportamenti di ritiro rispondendo a domande del tipo “Mi succede spesso di mettere meno impegno nel lavoro di quello che dovrei”, “Mi capita spesso di pensare di lasciare il mio attuale lavoro”, “Mi capita spesso di sognare a occhi aperti mentre sono al lavoro” (Scott & Barnes, 2011).

Inoltre, i partecipanti erano invitati a dichiarare come si sentivano mediamente al lavoro sia in termini di emozioni positive (per esempio, “entusiasta”, “orgoglioso”, “interessato”) sia in termini di emozioni negative (per esempio, “irritabile”, “nervoso”, “angosciato”) e rispondevano poi ad alcune domande volte a rilevare l’esaurimento emotivo (per esempio, “Mi sento emotivamente prosciugato dal mio lavoro”, “Mi sento come se stessi lavorando troppo”).

Seguivano altre domande relative alla percezione della propria organizzazione come deumanizzante (per esempio, “Questa organizzazione mi considera un mezzo per raggiungere i suoi fini”, “Questa organizzazione mi fa sentire che la sola cosa che importa è la mia prestazione sul lavoro”, “Questa organizzazione mi rimpiazzerebbe subito se questo le permettesse di guadagnarci di più”; Caesens, Stinglhamber, Demoulin, & De Wilde, 2017) e domande relative all’identificazione con la propria organizzazione nella sua forma ambivalente (per esempio, “Ho sentimenti contrastanti circa la mia appartenenza a questa organizzazione”, “Sono orgoglioso/a e, al tempo stesso, scontento/a per il fatto di appartenere a questa organizzazione”, “Far parte di questa organizzazione mi suscita sentimenti opposti”).

Anche se il questionario era del tutto anonimo e non permetteva di identificare in alcun modo i rispondenti né le organizzazioni presso le quali lavoravano, si è ritenuto comunque opportuno inserire nello strumento anche alcune domande volte a rilevare la tendenza a fornire risposte socialmente desiderabili.

Hanno completato il questionario poco più di 200 persone (di cui la metà circa donne), impiegate a tempo pieno sia in aziende private che nella pubblica amministrazione, nel pieno della loro carriera lavorativa (età media = 47.28 anni; anzianità lavorativa media presso l’attuale organizzazione = 15.78 anni).

Dalle prime analisi, emerge che, al netto della tendenza a fornire risposte socialmente desiderabili, tutte le variabili considerate manifestano una forte associazione significativa con l’adozione di comportamenti di ritiro, con correlazioni che variano da r = .75, p < .001 per le emozioni negative a r = .51, p < .001 per l’identificazione ambivalente.

In particolare, l’adozione di comportamenti di ritiro è riconducibile per il 28% alle emozioni negative sperimentate sul lavoro e per un analogo 28% alla percezione dell’organizzazione come deumanizzante, indipendentemente dalle caratteristiche sociodemografiche dei partecipanti e dalla loro tendenza a fornire risposte socialmente desiderabili.

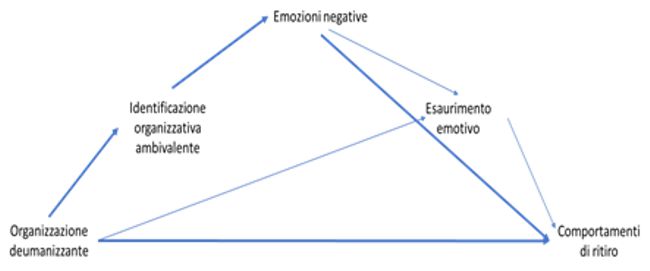

Infine, ciò che più interessa rispetto all’ipotesi testata è che la percezione dell’organizzazione come deumanizzante risulta svolgere un ruolo chiave nell’alimentare comportamenti di ritiro sia indirettamente, cioè attraverso la mediazione di altre variabili, sia direttamente.

Infatti, come visualizzato nella figura 1, per via indiretta, la percezione della propria organizzazione come deumanizzante alimenta l’identificazione ambivalente nei confronti dell’organizzazione, il che, a sua volta, è fonte di emozioni negative che, infine, inducono le persone ad adottare comportamenti di ritiro.

Inoltre, la percezione della propria organizzazione come deumanizzante si associa ai comportamenti di ritiro anche direttamente, in modo parallelo e indipendente rispetto alla via indiretta appena descritta.

Figura 1.

Visualizzazione dell’associazione tra la percezione della propria organizzazione come deumanizzante e i comportamenti di ritiro.

Lo spessore delle frecce è indicativo della forza delle associazioni tra le variabili.

Nota. La varianza totale spiegata per i comportamenti di ritiro è pari al 65%.

Le associazioni tra le variabili sono stimate al netto delle caratteristiche

sociodemografiche dei partecipanti, della loro tendenza a fornire risposte socialmente desiderabili e delle emozioni positive che dichiarano di provare al lavoro.

Il quiet quitting è diventato oggetto di un sonoro tamtam mediatico negli ultimi mesi nonché di accesi dibattiti in cui si confrontano opposte schiere di commentatori.

Da un lato, fanno sentire la loro voce coloro che sottolineano come la pandemia abbia prodotto uno stress così intenso e prolungato da aver prosciugato le risorse delle persone ma anche come abbia consentito di sperimentare modalità di lavoro più favorevoli alla conciliazione vita privata - vita lavorativa, modalità che ora i lavoratori non sono più disposti ad abbandonare.

Dall’altro, non mancano coloro che tacciano di mancanza di determinazione e pigrizia i lavoratori, in particolare i Millenials e i giovani della Generazione Z.

In questo dibattito, va ricordata la specificità storica del quiet quitting rispetto ai comportamenti di ritiro già osservati in altri periodi e analizzati in letteratura.

I comportamenti che oggi si rilevano infatti assumono un significato peculiare alla luce del contesto in cui si manifestano, ovvero a ridosso della pandemia, a ridosso cioè di una profonda discontinuità nel funzionamento di un sistema che ha prosperato indiscusso per decenni, una discontinuità grazie alla quale gli aspetti disumanizzanti delle organizzazioni contemporanee sono emersi con particolare crudezza (si pensi al settore della sanità) e/o sono stati messi a fuoco da chi vi lavora in un modo mai così nitido.

È probabilmente emerso con prepotente chiarezza il profilo di un sistema che per milioni di persone appiattisce il significato dell’esistenza su quello di un lavoro cieco e indefesso, con poco in cambio al di là della compensazione economica, quest’ultima peraltro spesso non proporzionata all’impegno richiesto e distribuita con enormi disuguaglianze (per inciso, la questione della disuguaglianza economica nella società tocca molto da vicino il nostro Paese: in Italia, l’indice Gini rilevato nel 2020 è pari a 35.2, tra i quattro più alti dell’Unione Europea insieme a quello rilevato in Bulgaria, Lituania e Lettonia).

Il concetto di deumanizzazione punta il dito proprio contro l’intero paradigma organizzativo tipico del sistema capitalistico, in base al quale gli obiettivi del profitto e della produttività hanno la priorità assoluta su quelli della soggettività e del benessere delle persone (Bell & Khoury, 2011).

Di fatto, nelle organizzazioni da decenni comportamenti e atteggiamenti deumanizzanti sono ampiamente accettati senza essere messi in discussione e, anzi, considerati addirittura desiderabili se non necessari ai fini degli obiettivi organizzativi (Christoff, 2014).

Secondo Detert (2023), la stessa etichetta “quiet quitting”, per il sapore spregiativo che la accompagna, è indicativa della logica aberrante soggiacente il paradigma lavorativo attuale.

Richiamando l’attenzione sullo squilibrio tra l’enorme dispendio di risorse che le organizzazioni contemporanee esigono dai propri dipendenti e quello che danno loro in cambio, l’autore propone di sostituire l’etichetta “quiet quitting” con l’etichetta “calibrated contributing” per indicare un impegno nel proprio lavoro giustamente commisurato a quello che se ne ricava, un’etichetta più rispettosa dei milioni di lavoratori che comunque adempiono il loro dovere all’interno di organizzazioni avare di riconoscimenti e che sottolinea il diritto e la dignità di chi non intende (più) lasciarsi sfruttare come un automa.

Il concetto di deumanizzazione organizzativa può essere una chiave di lettura del quiet quitting che, senza negare il merito di spiegazioni focalizzate sul burnout e/o sulla ricerca di un equilibrio vita privata - vita lavorativa, re-inquadra il fenomeno in un contesto più ampio e ne mette in luce un altro importante significato: quello di una presa di distanza da un paradigma organizzativo in cui la soggettività umana non viene riconosciuta, un tentativo quindi di rivendicare la dimensione umana dell’esistenza, in cui le persone sono apprezzate non tanto per i risultati quantificabili che raggiungono bensì per i sogni che coltivano e decidono di inseguire, per le relazioni durevoli e costruttive che stabiliscono, per il desiderio di imparare e trovare una piena e originale realizzazione di sé nelle proprie attività.

Un tentativo il cui significato va ben al di là della necessità di recuperare le energie dopo un periodo stressante o della possibilità di incastrare i molteplici tasselli della propria vita lavorativa e privata, e molto differente dal passare la vita nell’ozio o nell’inerzia passiva.

Bibliografia

Bell, C.M., & Khoury, C. (2011). Organizational de/humanization, deindividuation, anomie, and in/justice. In S. Gilliland, D. Steiner, & D. Skarlicki (Eds.), Emerging Perspectives on Organizational Justice and Ethics (pp. 167-197). Information Age Publishing

Brison, N., Stinglhamber, F., & Caesens, G. (2022). Organizational dehumanization. In Oxford Research Encyclopedia of Psychology Caesens, G., Stinglhamber, F., Demoulin, S., & De Wilde, M. (2017). Perceived organizational support and employees’ well-being: The mediating role of organizational dehumanization. European Journal of Work and Organizational Psychology, 26, 527-540

Censis (2023). VI Rapporto Censis-Eudaimon sul welfare aziendale: Il valore delle nuove forme del lavoro nelle aziende. Sintesi dei principali risultati. Roma, 1 marzo 2023

Christoff, K. (2014). Dehumanization in organizational settings: Some scientific and ethical considerations. Frontiers in Human Neuroscience, 8, 1-5 Detert, J. (2023). Let’s call quiet quitting what it often is: Calibrated contributing. MIT Sloan Management Review, 9 gennaio 2023

Eurofound (2023). Living and working in Europe 2022, Publications Office of the European Union, Luxembourg

Haslam, N. (2006). Dehumanization: An integrative review. Personality and Social Psychology Review, 10, 252-264

Hobfoll, S. E. (1989). Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress. American Psychologist, 44, 513-524

Mahand, T., & Caldwell, C. (2023). Quiet quitting-Causes and opportunities. Business and Management Researches, 12, 9-18

Serenko, A. (in stampa). The human capital management perspective on quiet quitting: Recommendations for employees, managers, and national policy makers. Journal of Knowledge Management

Scott, B. A., & Barnes, C. M. (2011). A multilevel field investigation of emotional labor, affect, work withdrawal, and gender. Academy of Management Journal, 54, 116-136

Tratto da "Personale e Lavoro n° 658 - Settembre 2023" - Uno dei servizi dell'Abbonamento ISPER

Immagine di apertura: foto di OpenClipart-Vectors da Pixabay

Frecce: elaborazione su foto di Veronica Bosley da Pixabay